Welche Aufgaben übernimmt das Bundesarchiv?

Ein Gespräch über Archivwürdigkeit, Digitalisierung und Desinformation

Verwaltung der Zukunft: Was sind die zentralen Aufgaben des Bundesarchivs?

Prof. Dr. Michael Hollmann: Zunächst ist es die Aufgabe des Bundesarchivs, die archivwürdigen Unterlagen – gleich ob traditionelle Akten, elektronische Akten oder Datenbanken, Bilder, Filme usw. – bei allen „Stellen des Bundes“ zu sichern. Diese Sammelbezeichnung umfasst alle Behörden und sonstigen Einrichtungen des Bundes vom Bundespräsidialamt und Bundeskanzleramt über die Bundesgerichte und Bundesministerien bis hin zu allen Bundesbehörden und sonstigen vom Bund getragenen Stiftungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Die Sicherung aller archivwürdigen Unterlagen setzt voraus, dass die politischen Entscheidungen und das amtliche Handeln der genannten „Stellen des Bundes“ vorschriftsmäßig vollständig dokumentiert wurden und werden. Sobald die Dokumentationen für die Aufgabenwahrnehmung der „Stellen des Bundes“ nicht mehr benötigt werden, sind diese – so bestimmt es das Bundesarchivgesetz – verpflichtet, dem Bundesarchiv alle Unterlagen zur Bewertung und Übernahme anzubieten. Ausgenommen von dieser Anbietungspflicht sind, sofern sie das wollen, nur die gesetzgebenden Körperschaften Bundestag und Bundesrat.

Es ist nun die alleinige Aufgabe des Bundesarchivs – und das ist vielleicht seine vornehmste und verantwortungsvollste Aufgabe –, aus der Gesamtmenge der angebotenen Unterlagen diejenigen auszuwählen, die dauerhaft als Archivgut des Bundes aufbewahrt werden sollen.

VdZ: Welche Faktoren werden einbezogen, um festzulegen, welche Unterlagen „archivwürdig“ sind? Welches Archivgut wird als besonders schützenswert erachtet?

Prof. Dr. Hollmann: Das Bundesarchiv ist bestrebt, möglichst das gesamte Regierungshandeln so zu dokumentieren, dass alle wesentlichen Entscheidungen aus Politik und Bundesverwaltung, ihre Voraussetzungen und vorbereitenden Diskussionen dauerhaft – und das heißt unbefristet und auch noch in ferner Zukunft – nachvollzogen werden können. Um Redundanzen zu vermeiden und für den Nachvollzug nicht notwendige Unterlagen ausschließen zu können, konzentriert sich das Bundesarchiv für den Bereich der Gesetzgebung und politischen Administration auf die Unterlagen des Bundeskanzleramts und des jeweils federführenden Ressortministeriums. Nur in qualifizierten Ausnahmefällen werden auch die Parallelüberlieferungen anderer Ressorts dauerhaft aufgehoben. So werden die bei der Bewertung unumgänglichen Informationsverluste so gering wie möglich gehalten und Verluste substantieller Informationen vermieden.

Für politische Entscheidungen und die Gesetzgebung wird grundsätzlich Vollständigkeit bei der Überlieferung angestrebt; für das Wirken von nachgeordneten exekutiven Bundesbehörden wie zum Beispiel der Arbeitsverwaltung wird in der Regel eine strenge Auswahl getroffen, die sicherstellt, dass Vorgänge von besonderer Bedeutung möglichst vollständig abgebildet werden. Gleichförmige und wiederkehrende Tätigkeiten werden hingegen nur beispielhaft überliefert, um die Arbeitsweise der Behörde zu dokumentieren. Auf diese Weise sichert das Bundesarchiv für jede „Stelle des Bundes“ das Typische und das Besondere ihrer Arbeit. Auf den Punkt gebracht gilt immer noch die alte Faustregel, dass mit einem Minimum an zu bewahrenden Quellen ein Maximum an Information gesichert werden soll.

Ausgenommen von diesem Prinzip sind allerdings besondere Überlieferungen wie die Stasi-Unterlagen oder die Unterlagen zur Lastenausgleichs- und Wiedergutmachungsverwaltung der Bundesrepublik, für die sich angesichts der Bedeutung dieser Unterlagen für alle betroffenen Personen eine Auswahlüberlieferung nicht rechtfertigen ließe.

VdZ: Welche Rolle spielt das Bundesarchiv in der heutigen Gesellschaft, in der zunehmend auch Desinformation und verzerrte Darstellungen von Fakten verbreitet werden?

Prof. Dr. Hollmann: Das Bundesarchiv verwahrt authentische und integre Quellen, deren Echtheit außer Zweifel steht. Dadurch bildet das Bundesarchiv – im Verbund mit den übrigen staatlichen Archiven – eine sichere Grundlage für eine freie und ergebnisoffene Erforschung der deutschen und europäischen Geschichte und die auf Fakten abgestützte Erarbeitung von historischen Narrativen. Da grundsätzlich jedermann einen Anspruch auf Zugang zu Archivgut des Bundes hat, kann ebenso grundsätzlich jede andere Person anhand derselben Quellen die Schlüsse überprüfen, die frühere Forscher gezogen haben.

So muss sich jede historische Darstellung dem „Vetorecht der Quellen“ (Reinhard Koselleck) stellen. Auf diese Weise stellt das Bundesarchiv, das sich im Forschungsdiskurs streng neutral verhalten muss und keine eigenen Narrative entwickeln darf, „(F)Akten gegen Fake News“ bereit. Damit bietet das Bundesarchiv die Möglichkeit, retrospektiv das Gewordene zu erklären, und gleichzeitig auch die Chance, perspektivisch das Werdende mitzugestalten.

VdZ: Welche Bedeutung kommt dem Bundesarchiv in der Zusammenarbeit mit anderen staatlichen und internationalen Archiven zu, insbesondere im Hinblick auf den Austausch von Informationen?

Prof. Dr. Hollmann: Die Zusammenarbeit mit anderen Archiven in nationalen oder internationalen Kontexten dient vor allem dem fachlichen Austausch und der Entwicklung gemeinsamer Lösungsstrategien für vergleichbare neue Herausforderungen.

Grundsätzlich sind Archive Solitäre, deren Zuständigkeitsbereiche trennscharf voneinander abgegrenzt sind. Und da Archivgut grundsätzlich unikal ist, kann es auch – zumindest gilt das für die staatlichen Überlieferungen – nicht zu Zuständigkeitsüberschneidungen kommen. Archive verhalten sich zu einander komplementär und nicht konkurrierend. Der früher durchaus übliche Austausch von Erschließungsinformationen hat sich mit der Entstehung der Online-Datenbanken der einzelnen Archive und der Etablierung des Archivportals-D(eutschland) im Rahmen der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) und dem Archivportal Europa im Rahmen der Europeana weitgehend erübrigt.

Kopien von Unterlagen werden nur noch dann an andere Gedächtniseinrichtungen abgegeben, wenn im Bundesarchiv verwahrtes Archivgut für bestimmte Themen oder Regionen von besonderer Bedeutung ist, während gleichzeitig der Weg nach Koblenz, Berlin oder Freiburg unangemessen weit wäre. Zu nennen wären hier zum Beispiel Archivgutkopien über die deutsche Besatzung in Europa während des Zweiten Weltkriegs oder über den Holocaust, die Yad Vashem in Jerusalem oder dem polnischen Pilecki-Institut zur Verfügung gestellt wurden. Die Bildung derartiger „kopialer“ Parallelüberlieferungen ist im Zeitalter der digitalen Verfügbarkeit von Archivgut zunehmend unnötig, da digital über das Internet zugängliche Unterlagen per se ubiquitär verfügbar sind.

Als Feld intensiver Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Archiven, aber auch mit anderen Institutionen hat in den letzten Jahren die institutionenübergreifende Katastrophenprävention und Katastrophennothilfe an Bedeutung gewonnen und zur Gründung zahlreicher regionaler und lokaler Notfallverbünde geführt.

VdZ: Wie gewährleisten Sie im Bundesarchiv die langfristige Aufbewahrung und die Zugänglichkeit von Archivmaterialien, insbesondere in Zeiten der Digitalisierung?

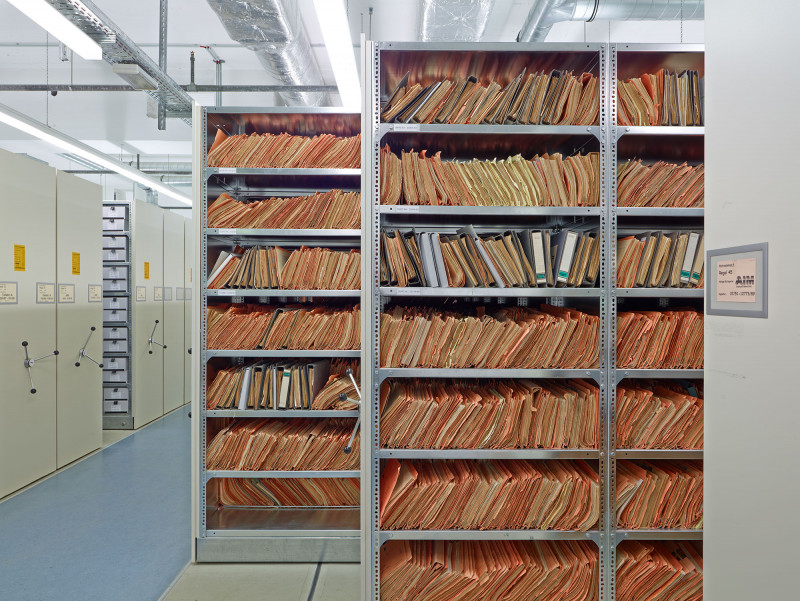

Prof. Dr. Hollmann: Um eine konservatorisch optimale Unterbringung der oft fragilen Archivalien gewährleisten zu können, unterhält das Bundesarchiv Magazine für Papierakten, Filme und Bilder, deren klimatische Bedingungen auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Trägermaterialien abgestimmt sind. Genuin digitale Unterlagen und Digitalisate von analogem Archivgut werden auf redundanten Speichersystemen gesichert, die von außen nicht zugänglich sind.

Genuin analoge Akten, Filme und Fotos usw. sollen solange wie möglich körperlich erhalten, ungeachtet dessen jedoch sukzessive digitalisiert werden. Dabei entstehen hochwertige digitale Sicherungsformate für den Fall, dass die analogen Originale – allen Bemühungen um den konservatorischen Erhalt zum Trotz – nicht dauerhaft bewahrt werden können.

Gleichzeitig gewinnt das Bundesarchiv Digitalisate, die – sofern der Schutz von Persönlichkeitsrechten und eventuelle Geheimhaltungsvorschriften dem nicht entgegenstehen – online zur Benutzung bereitgestellt werden können. Den Zugang zu dem im Bundesarchiv verwahrten Archivgut des Bundes garantiert ein niedrigschwelliges allgemeines und gleiches Zugangsrecht. Grundsätzlich ist das gesamte Archivgut für jedermann zugänglich, sobald die gesetzlichen Schutzfristen verstrichen sind.

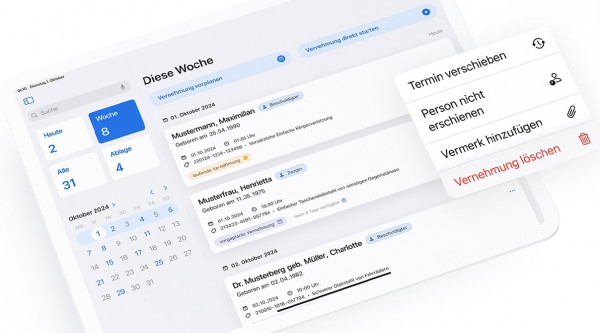

Sofern Archivgut nur analog verfügbar ist, kann es lediglich in den Lesesälen des Bundesarchivs eingesehen werden. Digitalisate von analogem Archivgut oder genuin digitales Archivgut können dagegen auch über den Digitalen Lesesaal des Bundesarchivs bzw. die Online-Datenbank Invenio genutzt werden. Die Möglichkeiten der Onlinenutzung werden durch umfängliche Digitalisierungsprojekte des Bundesarchivs sukzessive ausgebaut; gleichzeitig bietet das Bundesarchiv Benutzern mit konkreten Digitalisierungswünschen die Option der Digitalisierung on demand.

VdZ: Wie tragen gut geführte Akten zum Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatlichen Institutionen bei?

Prof. Dr. Hollmann: Die Geschäftsordnungen von Bundesregierung, Bundesministerien und Bundesbehörden sehen grundsätzlich vor, dass der Stand jeder Regierungs- oder Verwaltungsangelegenheit jederzeit vollständig aus den Akten – gleich ob analog oder digital geführt – ersehen werden kann. Damit garantiert eine Behörde für sich selbst ihre eigene Handlungsfähigkeit auf der Basis aller notwendigen Informationen und schafft gleichzeitig die Voraussetzung für eine Überprüfung ihres Handelns durch das Parlament, die Justiz und die interessierte Öffentlichkeit. Unvollständig und nicht ordnungsgemäß geführte „Akten“ gefährden daher die Handlungsfähigkeit von Regierung und Behörden bzw. beeinträchtigen die Qualität von Entscheidungen nachhaltig. Eine – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – schlechte Dokumentation verletzt das allgemeine Transparenzgebot des Rechtsstaats und untergräbt so das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Rechtmäßigkeit und Qualität von Regierungs- und Verwaltungshandeln.

VdZ: Wie kann das Bundesarchiv ein besseres Verständnis und eine richtige Einordnung von historischen und aktuellen Informationen fördern?

Prof. Dr. Hollmann: Das Bundesarchiv ist – bezogen auf die deutsche Geschichte seit 1867/71 – unerlässlich für das Verständnis der jüngeren deutschen Geschichte und damit auch für das Verständnis unserer Gegenwart. Erst der Rückbezug (zeit)historischer Darstellungen und Deutungen auf das authentische Quellenmaterial bietet Sicherheit vor kontrafaktischen oder verfälschenden Geschichtsnarrativen („Fake History“), wie sie derzeit immer häufiger in Umlauf gesetzt werden.

Das setzt allerdings voraus, dass das Bundesarchiv der Öffentlichkeit seine Quellen aktiv zur Verfügung stellt. Dafür reicht es nicht aus, die rechtlichen Zugangsschwellen abzusenken und abzuwarten, bis Nutzerinnen und Nutzer die Lesesäle des Bundesarchivs aufsuchen oder sich schriftlich an das Bundesarchiv wenden. In der modernen Informationsgesellschaft ist das Bundesarchiv geradezu verpflichtet, proaktiv Quellen, die für das Verständnis der deutschen Geschichte von zentraler Bedeutung sind, zu digitalisieren und online für eine breite Öffentlichkeit zu präsentieren, durch entsprechende Unterstützungsangebote verständlich zu machen und zu kontextualisieren.

Auf diese Weise trägt das Bundesarchiv dazu bei, dass die in Artikel 5 des Grundgesetzes verbriefte Informationsfreiheit tatsächlich dazu führt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung auf einer breiten Grundlage gesicherter und überprüfbarer Fakten bilden können.

📅 Prof. Dr. Michael Hollmann auf dem 7. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie

17. Juni 2025, 13:30 - 13:50 Uhr: Lightning Talk

(F)Akten statt Fake News - Zur Bedeutung guter Verwaltungsdokumentation für die Glaubwürdigkeit staatlicher Institutionen

7. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie

-

16. - 17. Juni 2025

-

Kongresscenter im Hotel de Rome

Der Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie unter der Kongresspräsidentschaft von Wolfgang Bosbach versammelt einmal jährlich die führenden Köpfe aus Politik, Sicherheitsbehörden, Bundeswehr, Zivilgesellschaft, Verwaltung, Justiz, Wissenschaft, Medien und Wirtschaft rund um das Themenfeld der Sicherheit. Was 2018 mit dem Schwerpunkt Innere Sicherheit begann, hat sich über die Jahre angesichts der neuen Bedrohungs- und Gefährdungslagen von außen und innen zu einem Dialog für Innere Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt entwickelt.

Der 7. Berliner Kongress Wehrhafte Demokratie - Gesellschaftlicher Dialog für Innere Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und Zusammenhalt findet vom 16. bis 17. Juni 2025 im Hotel de Rome in Berlin statt.